脾俞穴Pǐshù(BL20)归属于足太阳膀胱经,为足太阳膀胱经循行路线上位于背部的背俞穴之一,常用于治疗胃溃疡、胃炎、胃痉挛、神经性呕吐、肠炎等。脾俞穴正是一个健脾的要穴,不仅具有健脾利湿的功效,还能促进脾的运化功能。

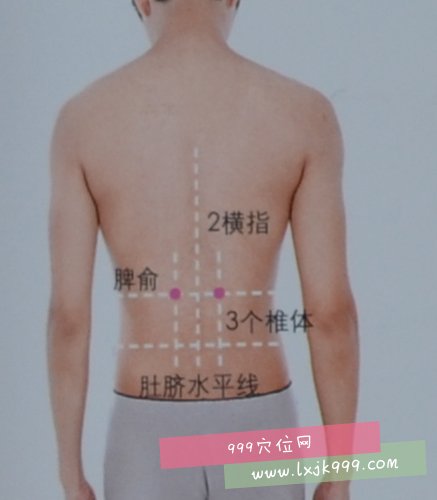

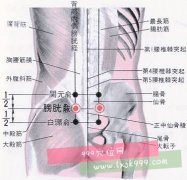

怎么找脾俞穴位的准确位置图1.脾俞是十一腰椎棘突下,旁开1.5寸,肚脐对应的是第二腰椎,向上再摸三个椎体,下面旁开两指,不用太准,大概就行了。2.找到两侧肩胛骨下角,往中间划水平线,相对的是第七胸椎,然后下属四个椎体左右旁开1.5寸是脾俞,然后相对下移一椎体是胃俞。 3.坐位,两肩胛骨下角水平线与脊柱相交所在的椎体为第7胸椎,向下数4个椎体(第11胸椎),引一垂线,再从肩胛骨内侧缘引一垂线,两条垂线之间距离的中点处,按压有酸胀感。 脾俞穴的按摩方法刺法:向内斜刺0.5~0.8寸。不可深刺,以免伤及肾脏,导致腰部疼痛加剧或腰肌强直,尿血,尿液外溢而继发感染等症。灸法:悬灸法:患者全身放松,坐位或卧位。艾条点燃后放于穴位上方,距离皮肤约2~3厘米左右进行熏灸,一般每次灸10~15分钟,两侧交替进行,以局部潮红为度。每周灸治2~3次。 按摩法:以手指指腹或指节按压,并做圈状按摩。患者取舒适卧位,操作者两手拇指指腹放置在患者的脾俞穴上,逐渐用力下压,按而揉之,使患处产生酸、麻、 胀、重的感觉。再用擦法,即来回摩擦穴位,使局部有热感向内部深透,以皮肤潮红为度。如此反复操作5~10分钟,每日或隔日1次。 脾腧穴的作用健脾利湿,和胃益气。脾俞主管胰腺,与胰岛素的分泌有关。如果时常感到口渴、全身无力、容易疲劳、食欲不振等情况时,可以按摩本穴加以缓解。此外,脾俞有健脾和胃之效,对于脾胃虚弱、消化不良、十二指肠溃疡、腹胀、黄疸、呕吐、腹泻等脾胃不适造成的症状也有不错的疗效。

脾俞穴穴位解剖在背阔肌,最长肌和髂肋肌之间;有第11肋间和肋下动、静脉后支;布有第11、第12胸神经后支的皮支,深层为第11、第12胸神经后支肌支。 按摩脾俞穴位的作用

1、缓解治疗消化性溃疡、脘腹胀痛、 胃下垂、胃炎、胃出血、消化不良、泄泻、痢疾、肝炎等。

脾俞穴治疗虚证哮喘

主要穴位:肺俞穴、膏肓穴、肾俞穴、太渊穴、太溪穴、足三里穴、定喘穴; 脾俞穴慢性泄泻

主要穴位:天枢穴、大肠俞穴、足三里穴、三阴交穴; 脾俞穴临床运用 现代常用于治疗胃溃疡、胃炎、胃痉挛、神经性呕吐、肠炎等。配中脘、三阴交、足三里主治呕吐;配胃俞、中脘、章门、足三里、关元俞主治泄泻;配肾俞、三阴交主治消渴。 1.眼肌型重症肌无力眼肌型重症肌无力患者以眼睑下垂、复视、眼球活动受限为主要表现。中医认为,眼睑属脾胃,司开合;若脾胃气虚可致眼睑下垂不举;瞳仁属肾,肾主藏精,肝开窍于目,肝主藏血,肝俞不足,则精血不能上注于目,则出现复视、眼球活动受限等。故临床常选用脾俞、肝俞、肾俞等穴,采用针刺或隔姜灸等方法,起到调补肝脾肾、升阳举陷之功效。 2.妇女原发性骨质疏松原发性骨质疏松妇女包括绝经后和老年性骨质疏松妇女,患者临床表现主要是疼痛、身长缩短、驼背、骨折等。中医认为,肾为先天之本,主骨藏精,脾为后天之本,气血生化之源,若脾虚可导致肾虚及骨髓空虚乏力,从而引起骨质疏松症的发生。临床常采用针刺或脾俞、肾俞穴穴位埋线的方法,起到补益脾肾、益精填髓之作用。

脾腧穴穴位解析脾脏的湿热之气由此外输膀胱经。〖名解〗脾,脾脏也。俞,输也。脾俞名意指脾脏的湿热之气由此外输膀胱经。 〖气血特征〗气血物质为湿热之气。 〖运行规律〗外散之热循膀胱经上行,冷降之液循膀胱经下行。 〖功能作用〗外散脾脏之热。 〖治法〗寒则补之灸之,热则泻之。 配合穴位治疗 1.配足三里、支沟,用于腹胀、便秘。 2.配胃俞、膀胱俞,用于消化不良。转载地址:www.lxjk999.com/s/pishu.html |

脾俞穴穴位位置怎么找?脾俞穴的准确位置图解

------分隔线----------------------------

- 后背穴位排行榜

-

-

膀胱俞穴位位置图,怎么最快找到

更新:2017-05-04

膀胱俞穴位位置图,怎么最快找到

更新:2017-05-04

-

人体背部穴位图

更新:2015-03-02

人体背部穴位图

更新:2015-03-02

-

承扶穴的准确位置图,承扶穴乘扶

更新:2017-03-23

承扶穴的准确位置图,承扶穴乘扶

更新:2017-03-23

-

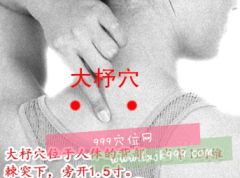

大杼穴位位置图,大柕穴的作用大

更新:2017-05-15

大杼穴位位置图,大柕穴的作用大

更新:2017-05-15

-

怎样取厥阴俞穴位置图?厥阴俞穴

更新:2015-11-24

怎样取厥阴俞穴位置图?厥阴俞穴

更新:2015-11-24

-

- 赞助商

-